Durante siglos hemos pedido al hombre que se convierta en máquina. Ahora pedimos a las máquinas que se conviertan en humanas.

Este es el parádox de la inteligencia artificial: después de haber empujado a las personas hacia la especialización extrema, hoy estamos diseñando algoritmos que sepan hacer todo.

Después de haber encerrado al individuo en roles cada vez más rígidos, aspiramos a crear máquinas dúctiles, curiosas, versátiles. En otras palabras, inteligentes.

«A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one.»

«Un todofare es un maestro de nada, pero a menudo es mejor que un maestro de una sola cosa.»

Este dicho inglés del siglo XVI elogia la flexibilidad frente a la especialización. Pero con el tiempo hemos olvidado la segunda parte, dejando solo una condena implícita a la mediocridad. Y así hemos construido un mundo en el que saber hacer muchas cosas ha sido visto, a menudo, como un límite.

Con la Revolución Industrial, el ideal del trabajador cambió: ya no el pensador curioso o el artesano polifacético, sino el engranaje eficiente de una gran máquina productiva. La gestión científica del trabajo desmenuzó las tareas, midió los gestos, redujo la autonomía. Lo importante no era comprender, sino repetir.

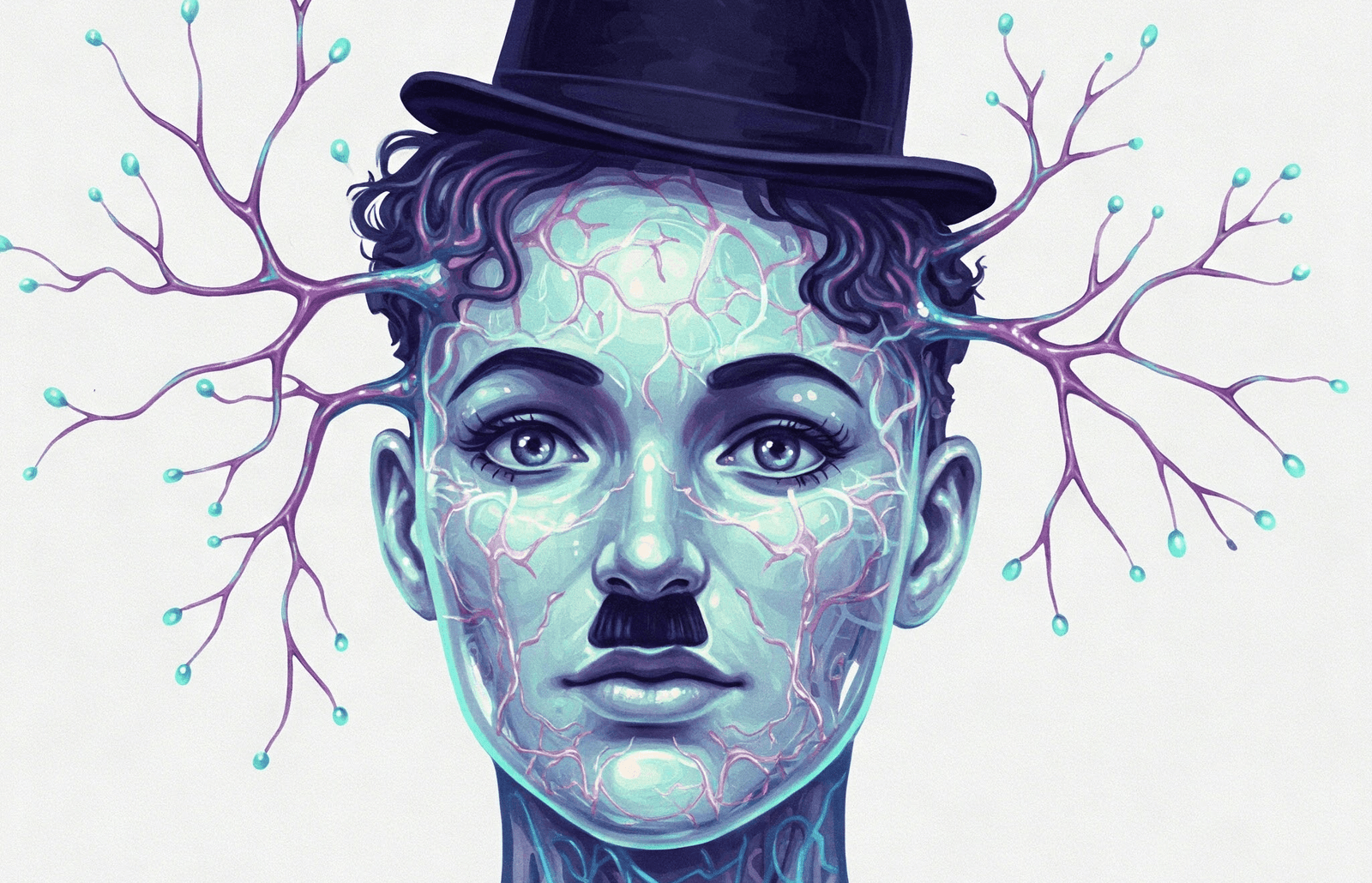

El cine ha inmortalizado este proceso: en Tiempos Modernos, Charlie Chaplin es el obrero arrollado por la cadena de montaje, obligado a apretar tuercas sin cesar, en un gesto que lo deshumaniza y lo reduce a función.

A lo largo del siglo XX, la hiperespecialización se convirtió en una virtud. La originalidad, en una desviación poco productiva.

Hoy, sin embargo, algo está cambiando. En el momento en que pedimos a las máquinas que piensen, nos damos cuenta de que la inteligencia, la verdadera, no se desarrolla en compartimentos estancos.

La Inteligencia Artificial General (IAG) no está diseñada para resolver un solo problema. No es una calculadora de laboratorio ni un asistente monotemático. Es, al menos en teoría, una mente flexible, capaz de adaptarse, aprender y crear conexiones entre diferentes ámbitos. Justo como un ser humano.

El parádox se hace evidente: mientras durante décadas hemos pedido al hombre saber cada vez más sobre cada vez menos, hoy pedimos a la IA lo contrario. Queremos que sea capaz de todo: conversar, razonar, componer música, escribir código, hacer diagnósticos médicos, analizar datos.

La máquina debe volverse humana justo cuando el ser humano ha sido convertido en máquina.

Este desplazamiento tecnológico también es una señal cultural. Nos está diciendo que, para enfrentar los desafíos de la complejidad, no basta el experto cerrado en su nicho. Se necesitan mentes capaces de dialogar entre conocimientos, de leer entre líneas, de inventar soluciones en territorios inexplorados.

Las ideas más brillantes, de hecho, no nacen en compartimentos estancos. Nacen donde se encuentran mundos diferentes, donde se cruzan ingeniería y filosofía, arte y ciencia, economía y biología. Es allí donde la inteligencia, natural o artificial, encuentra terreno fértil para crecer.

El intento de crear una Inteligencia Artificial multifacética representa, quizás, un regreso a una antigua ambición: la de la mente renacentista. Una inteligencia que no teme la vastedad del conocimiento, sino que lo abraza. Que no separa, sino que conecta. Que no se conforma con replicar soluciones existentes, sino que las reinventa.

En una época dominada por la especialización, redescubrir el valor del pensamiento transversal puede ser la verdadera revolución.

Quizás no se trata solo de hacer que las máquinas sean inteligentes. Sino de recordarnos lo que significa, para nosotros los humanos, serlo de verdad.

Este artículo ha sido redactado y traducido al español por Emanuele Mulas. Su publicación original en inglés se encuentra disponible en: https://www.wittystore.com/ai-paradox-from-humans-automation-to-machines-anthropomorphization. La ilustración es obra del autor.