Come abbiamo visto nell’articolo precedente ad oggi le pintadere sono classificate come timbri nuragici per il pane e si ipotizza che venissero utilizzate anche durante riti religiosi di benedizione. Reperti simili sono stati rinvenuti anche in altre parti del mondo ed erano impiegate per il medesimo scopo: marchiare pelli, stoffe e pani o utilizzate in particolari cerimonie.

Ma oltre all’interpretazione ufficiale, ovviamente la più accreditata, negli ultimi anni si sta diffondendo tra gli appassionati anche l’ipotesi secondo la quale le particolari geometrie impresse potrebbero essere state concepite anche, o forse soprattutto, a scopo calendariale.

Queste geometrie si baserebbero sulle osservazioni dei principali cicli della natura, con un focus sul rapporto tra l’uomo nuragico e gli astri e in special modo quello tra Venere e la Dea Madre.

Le decorazioni così non sarebbero altro che algoritmi matematici e ognuna di esse farebbe riferimento ad uno specifico ciclo naturale. Secondo questa ipotesi ogni ciclo sarebbe identificato per mezzo di un ideogramma: alcuni esempi si trovano nelle pintadere di Santu Antine, di Barumini o di Irgoli, dove l’iconografia della stella a cinque punte indica la correlazione del manufatto al ciclo di Venere.

Tramite la pintadera di Santu Antine è possibile ancora oggi prevedere con largo anticipo la posizione del Pianeta Venere nella volta celeste durante un periodo di otto anni chiamato “octaeteride”.

Con il termine “octaeteride”, in astronomia è indicato un ciclo di otto anni solari durante il quale si manifestano novantanove lunazioni, ossia otto anni lunari di cui tre embolismici ossia soggetti all’introduzione di un mese intercalare comunemente noto come “tredicesima luna”. Questo periodo ottennale fu utilizzato dai Greci intorno al 600 a.C. con lo scopo di armonizzare il calendario lunare con quello solare.

Nel precedente articolo si è parlato dell’interpretazione di tre famose pintadere provenienti dal nuraghe di Santu Antine di Torralba e dal complesso nuragico di Genna Maria di Villanovaforru. I tre manufatti sono stati osservati da un punto di vista matematico, identificando in questi un algoritmo comune che sarebbe servito a organizzare il fluire dei giorni a scopo calendariale, con il fine di armonizzare il ciclo venusiano con quello solare e lunare.

In questo articolo invece si introduce una tipologia di pintadera concepita presumibilmente con lo scopo di annotare il fluire dei giorni durante il periodo gestazionale, rapportando tale periodo al ciclo sinodico di Venere.

Nel mondo antico Venere trova una inscindibile correlazione con il culto della Dea Madre e infatti ogni divinità accostata a questo astro si è fatta carico di un corredo di “poteri mistici” collegati alla sfera sessuale: i Sumeri identificavano questa divinità con il nome di Inanna, per i Babilonesi era Ishtar, in Egitto era Iside, in Grecia Afrodite e tra i romani Venere.

Il motivo per il quale i concetti della maternità siano incarnati nel mito di Venere è probabilmente collegato al periodo di visibilità del pianeta. Come la Luna si lega alla simbologia femminile per via della ciclicità che molto ricorda la fisiologia della donna, il periodo di visibilità del pianeta Venere (poco più trentasette settimane) può essere associato al periodo gestazionale poiché molto vicini.

Difatti si definisce gravidanza a termine quella in cui il parto avviene tra le trentasette e le quarantuno settimane, prematuro quella in cui parto avviene prima delle trentasette settimane, protratto quando il parto avviene a quarantadue settimane o oltre.

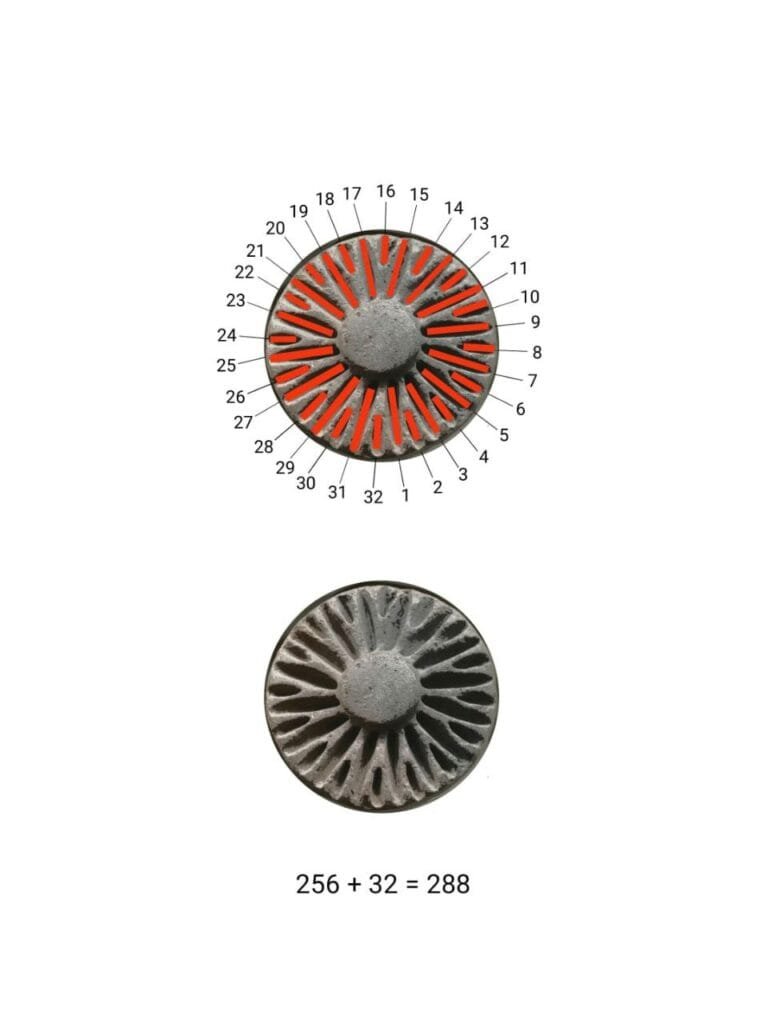

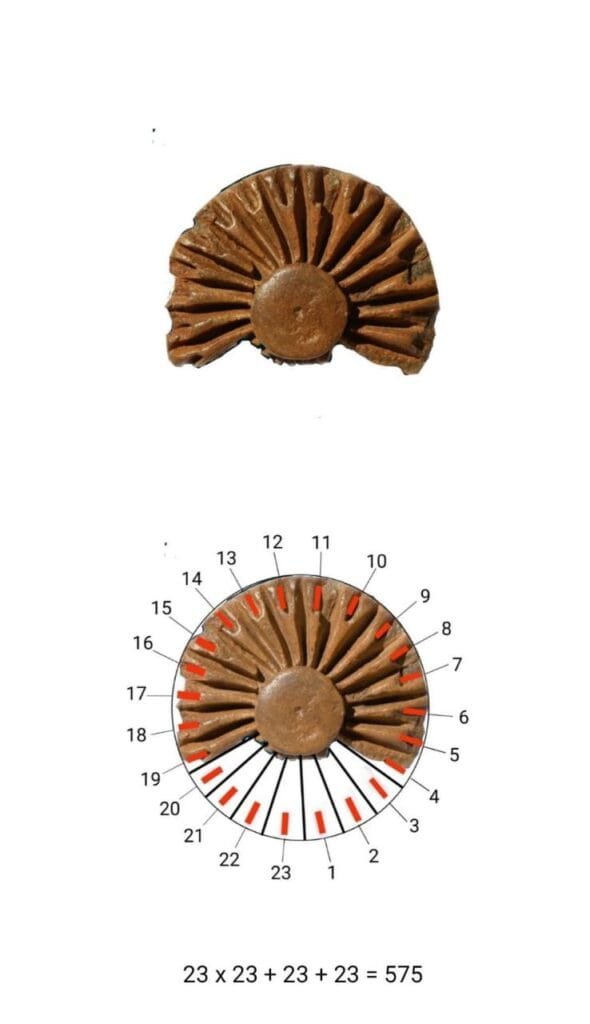

La pintadera mostrata nella fotografia in basso potrebbe essere identificata come calendario gestazionale per via del fatto che l’algoritmo in essa celato non si limita ad annotare le quarantuno settimane normalmente previste in una gestazione definita a termine ma suddivide in due periodi la gravidanza, distinguendo nel primo (256 giorni – circa 37 settimane) il periodo che intercorre tra il concepimento e la completa formazione del feto e nel secondo il periodo idoneo al parto tra la 37esima e la 41esima settimana (32 giorni). Superato questo periodo, per evitare problemi sia alla madre che al bambino/a, il parto dovrebbe essere indotto.

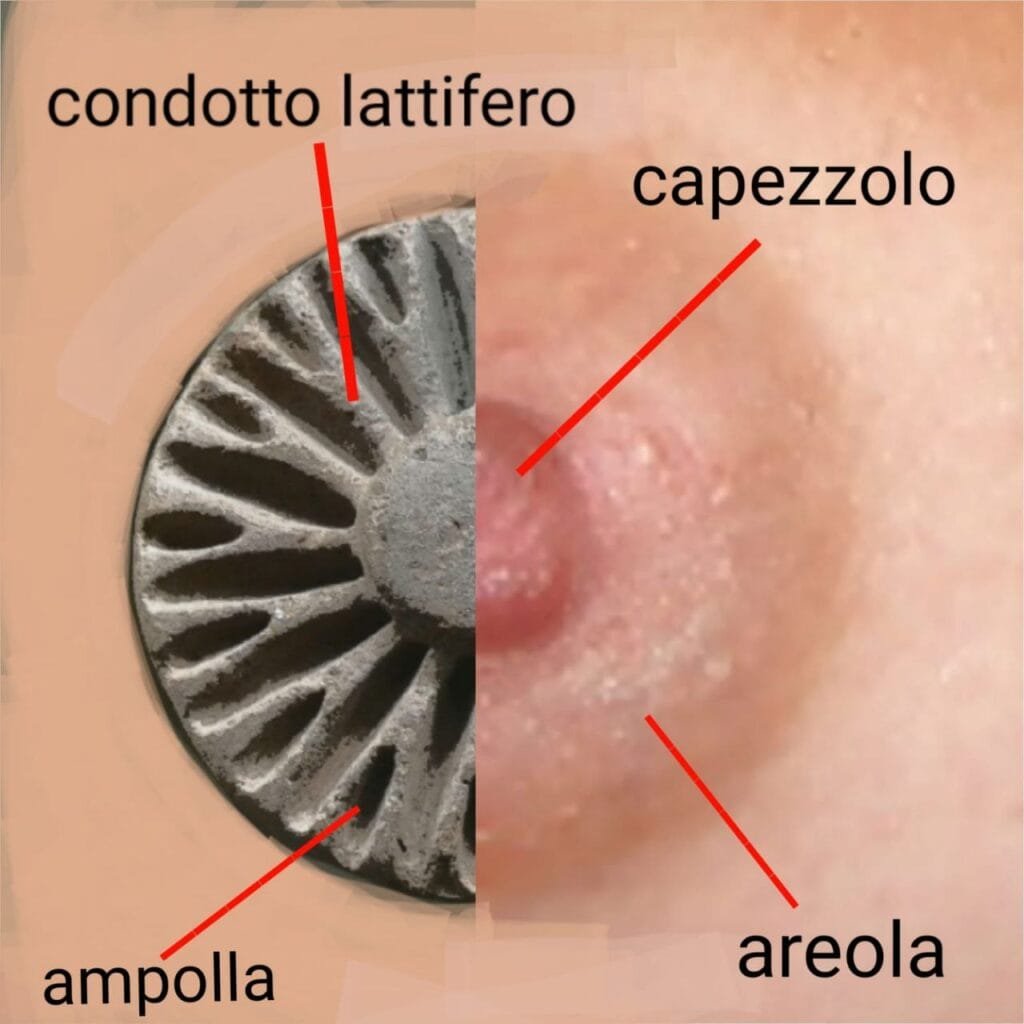

Come in molte pintadere anche in questa si assiste ad una disposizione a raggiera delle impressioni a crudo, ma queste parrebbero fare da cornice ad un elemento semisferico al centro dell’oggetto che tanto ricorda la forma di un capezzolo.

Infatti anche l’associazione degli altri due elementi contribuisce a dare un aspetto mammelliforme al manufatto: i due gruppi di rette disposti a raggiera descrivono in maniera accurata l’anatomia sottocutanea del seno, rappresentando i condotti lattiferi con relative ampolle, cioè i condotti che convergono a formare un sistema ramificato che collega il capezzolo ai lobuli della ghiandola mammaria presenti sotto quella parte della mammella conosciuta come areola (fig. n.323).

Tale associazione non sarebbe casuale, grazie al fatto che anche l’algoritmo in essa racchiuso rimanda al concetto di maternità.

Questa pintadera poteva servire ad annotare 41 settimane (288 giorni), che è il tempo gestazionale normalmente previsto prima che un parto sia considerato tardivo.

Il computo:

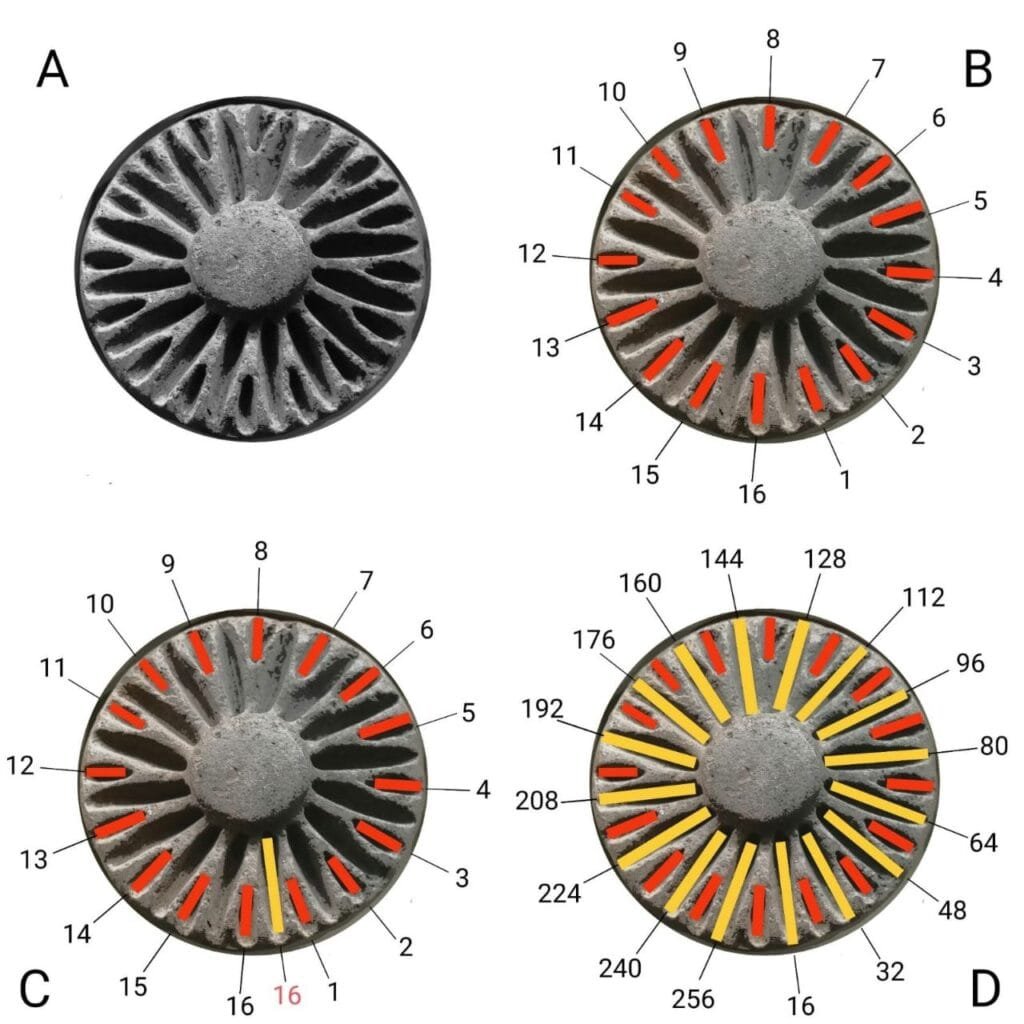

Osservando la figura 325 si può notare che la pintadera è impreziosita da due gruppi di tacche poste a raggiera e convergenti verso il centro del manufatto. Questi due gruppi differiscono per lunghezza ma non per quantità, entrambi sono costituiti da sedici tacche impresse a crudo.

Nella prima parte del computo la marcatura delle tacche avviene applicando del colore tra i solchi del manufatto, la seconda invece avviene con la rimozione del pigmento utilizzato nella prima fase.

Inizialmente, lo scorrere dei giorni è annotato nelle tacche corte (Fig. 325 – B -) e le loro somme nelle tacche più lunghe (Fig. 325 – C -).

Ne consegue che ogni tacca lunga rappresenta un ciclo di sedici giorni.

Quando tutte le geometrie della pintadera saranno contrassegnate dal pigmento, saranno trascorsi 256 giorni dall’inizio del computo (Fig. 325 – D -).

A questo punto il bambino/a nel pancione della madre sarà completamente formato e quindi pronto alla nascita, infatti la seconda parte del calendario assomiglia a ciò che noi chiamiamo “conto alla rovescia”.

Le trentadue tacche (fig. 326), indicano il periodo idoneo al parto oltre il quale la nascita dovrà essere indotta. Giorno dopo giorno le tacche sono ripulite dal pigmento applicato nella fase precedente, stabilendo così un limite al parto “naturale”.

Per riassumere: nel caso il bambino/a decidesse di nascere durante la prima fase del computo, il parto sarebbe considerato “prematuro”. Se il parto avvenisse durante la seconda parte del computo, sarebbe considerato “a termine” e quindi nella norma.

Nel caso il feto si trovasse ancora dentro il grembo materno dopo il conteggio dell’ultima tacca, allora la gravidanza sarà definita “oltre tempo” e il parto dovrà essere indotto entro pochi giorni.

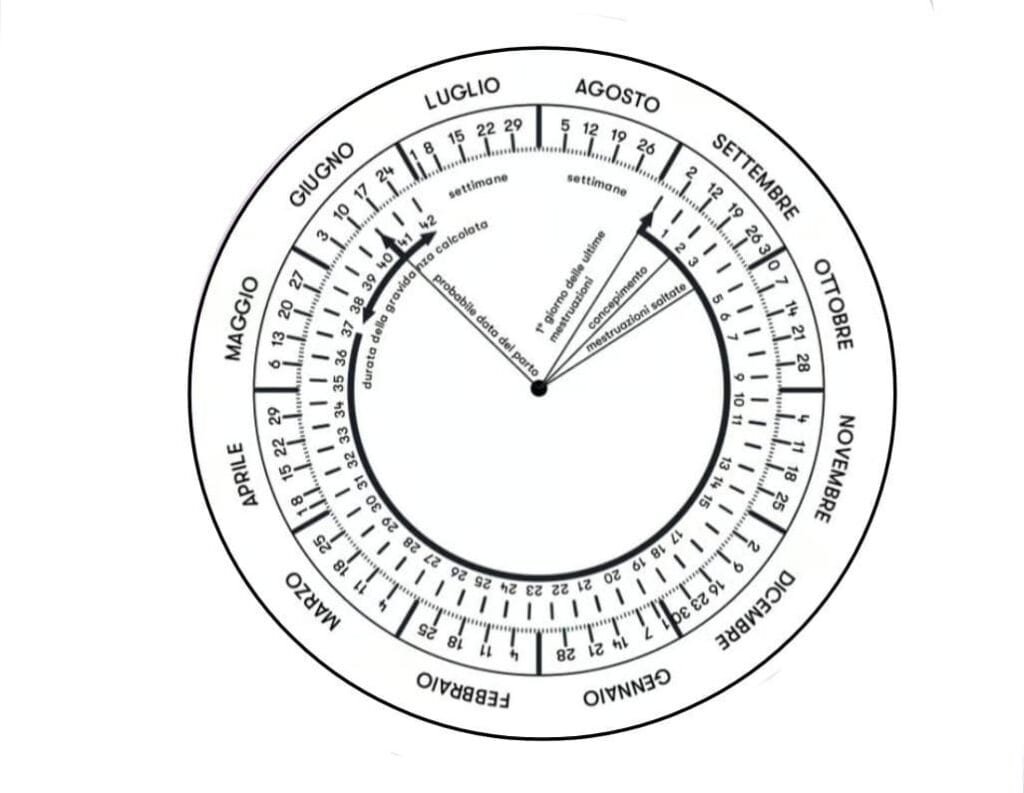

Uno strumento di calcolo simile, adoperato ancora oggi da ginecologi e ostetriche, prende il nome di regolo ostetrico o “ruota della gravidanza” ed è utilizzato per calcolare le settimane di gestazione e la presunta data del parto.

La ruota della gravidanza non è altro che un regolo ostetrico che permette di calcolare la data in cui il bambino dovrebbe nascere. Basta far coincidere l’inizio della settimana della ruota superiore con il primo giorno dell’ultima mestruazione. La freccia presente in corrispondenza della 40° settimana indica la data presunta del parto.

Secondo la logica del calcolatore, perché questo funzioni è quindi necessario conoscere il primo giorno in cui si è presentato per l’ultima volta il flusso mestruale.

In questo regolo l’operazione è semplificata dalla presenza di un calendario solare associato a quello gestazionale, ma, nel mondo antico, sarebbe stato più complesso e meno preciso ottenere questa informazione, poiché frutto di osservazioni lunari: la luna muta in modo apparente il suo aspetto all’interno di una ciclicità detta lunazione, ossia un periodo di tempo tra due aspetti identici e successivi (fasi). La durata di una lunazione è di 29 giorni 12 ore e 44 minuti, quindi molto simile a quella di un ciclo mestruale (circa 28 giorni), ne consegue che l’annotazione della fase lunare corrente al momento dell’arrivo dell’ultimo flusso, avrebbe fornito il dato necessario al funzionamento del regolo ostetrico o “ruota della gravidanza”.

A un primo confronto con la precedente si notano due sostanziali differenze: il numero più elevato di tacche (totali quarantaquattro) e la presenza di un cerchio al centro dell’oggetto. Ciò che però non si evince a un primo approccio visivo è la funzione: sebbene simili, i due oggetti si occupano in entrambi i casi del monitoraggio del periodo gestazionale, ma mentre nel primo caso il computo è fine a se stesso, qui l’algoritmo è concepito per rapportare il periodo gestazionale al ciclo sinodico venusiano.

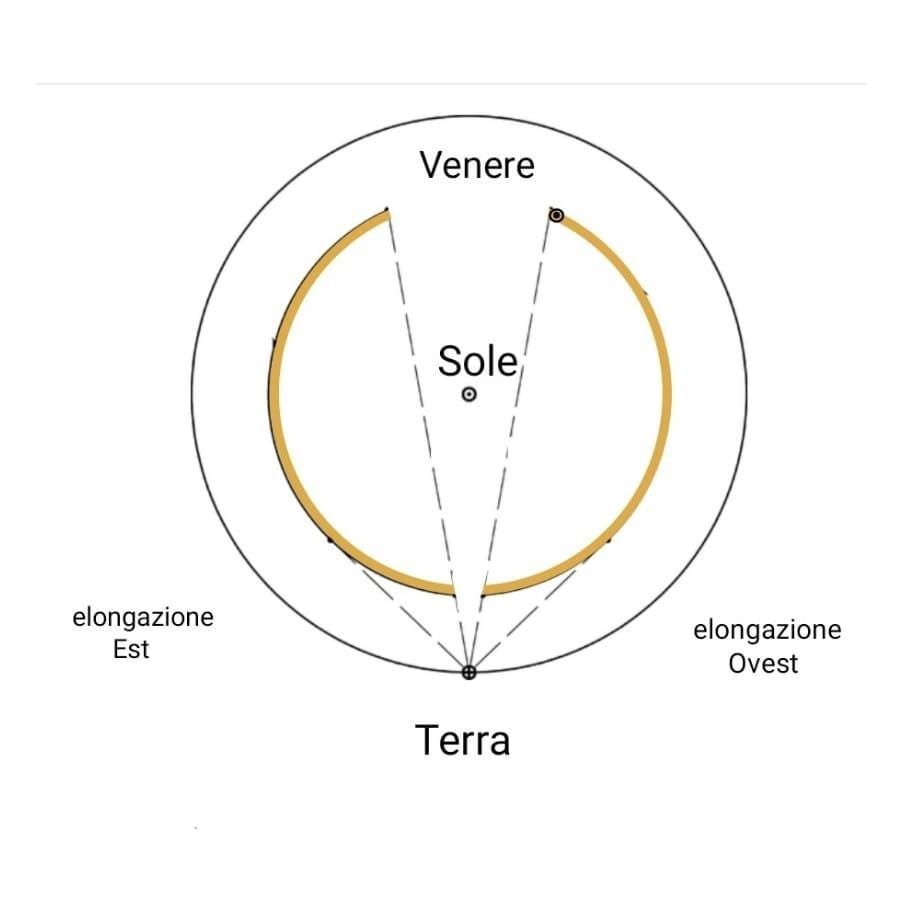

Come minuziosamente descritto nel precedente articolo, la particolarità del pianeta Venere è nella sua visibilità “migrante”: per circa dieci mesi è osservabile a occhio nudo esclusivamente al mattino e per altri dieci mesi invece al tramonto.

Quando Venere è visibile il mattino prende il nome di “stella del mattino” e in quei mesi lo si può osservare a occhio nudo in direzione Est, alla destra del Sole. Quando Venere è visibile al tramonto prende il nome di “stella della sera” e in quel periodo il pianeta è osservabile a occhio nudo in direzione Ovest, rispetto al Sole a sinistra.

Quanto appena descritto è un dettaglio essenziale per comprendere la funzione di questa pintadera, poiché il metodo ideato per tenere traccia del periodo gestazionale rapportandolo al ciclo sinodico venusiano (intervallo di tempo per ritornare nella stessa posizione nel cielo terrestre rispetto al Sole) consiste proprio nella calendarizzazione di due periodi gestazionali che nel computo rappresenteranno anche i due momenti di visibilità di Venere.

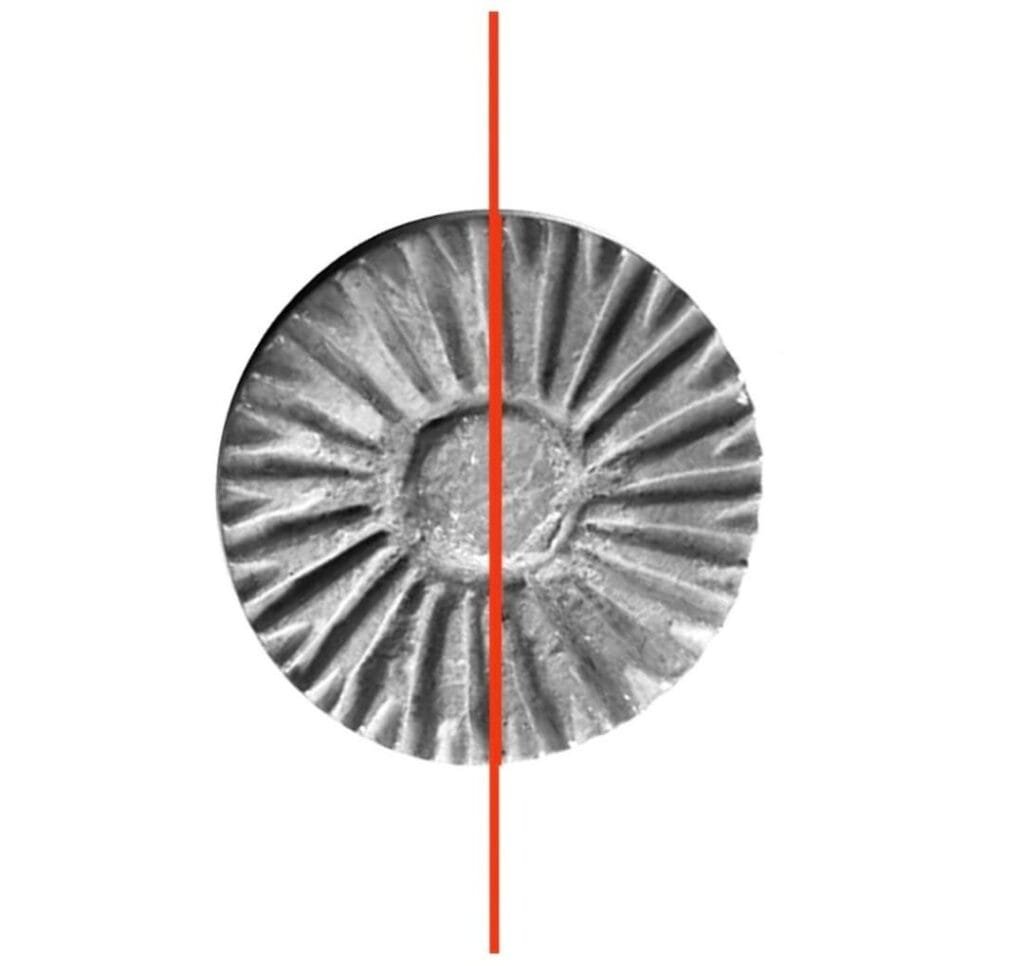

Come per le pintadere esaminate nel precedente articolo, anche in questa si assiste a una divisione del computo in più parti. La figura 326 mostra una linea rossa immaginaria che divide in due parti l’oggetto lasciando sul lato destro la parte del calcolo riservata al periodo in cui Venere è considerato “Stella del mattino” e sul lato sinistro il periodo in cui Venere è considerato “Stella della sera”.

Anche in questo caso come nelle altre pintadere il cerchio indica la ripetizione di un computo e la sua marcatura avviene il giorno seguente al termine del ciclo che esso numericamente rappresenta.

Secondo questa logica il calendario avrebbe avuto inizio col sorgere di venere dopo una congiunzione inferiore, il termine del primo ciclo di 288 giorni sarebbe coinciso col momento in cui Venere si trova in congiunzione superiore, mentre il termine del secondo ciclo di 288 giorni sarebbe coinciso con il giorno in cui Venere prossima alla congiunzione inferiore sparisce dall’osservazione terrestre poiché troppo vicina al Sole per essere rilevata.

Il computo:

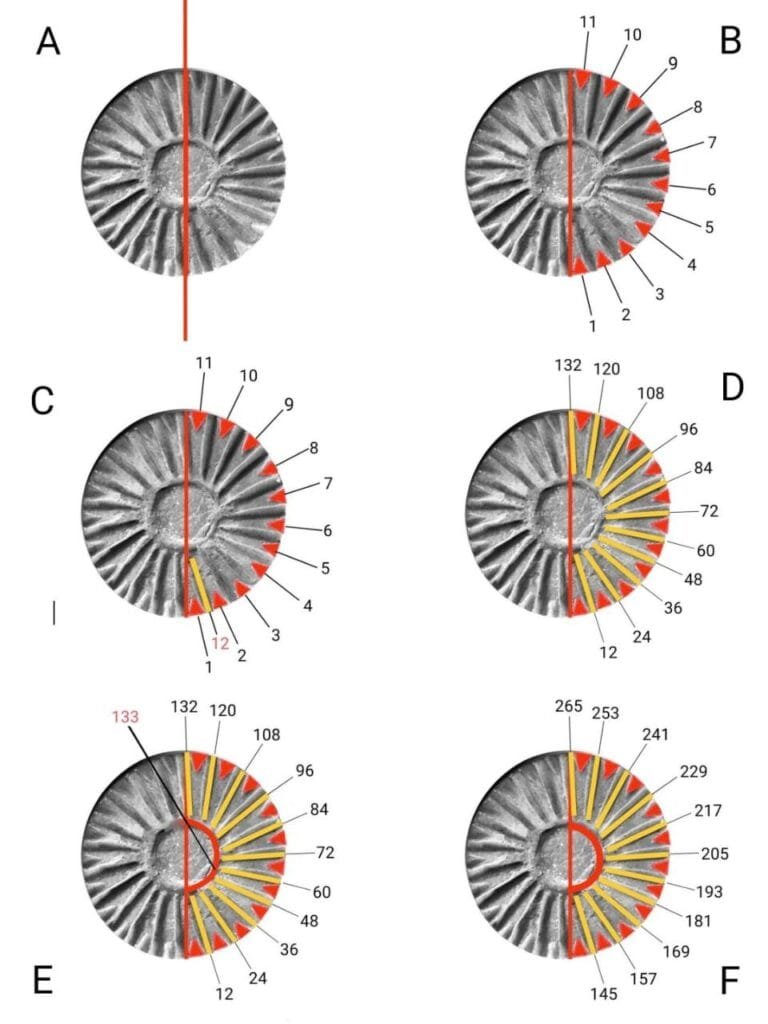

La figura nel settore A dell’immagine 327 mostra la pintadere suddivisa in due parti da un’immaginaria linea rossa, tracciata esclusivamente a scopo illustrativo.

La figura nel settore B dell’immagine 327 mostra le undici tacche corte che nel computo indicano i giorni.

La figura nel settore C dell’immagine 327 mostra la marcatura della prima tacca lunga, evidenziando come questa sia avvenuta il giorno seguente il completamento di un ciclo di undici giorni.

La figura accostata alla lettera D indica la marcatura delle undici tacche lunghe presenti in questa prima parte del computo, mostrando la durata in giorni di tale operazione.

Nella figura contrassegnata dalla lettera E dell’immagine 327 è indicata l’avvenuta marcatura del semicerchio, rendendo manifesto che tale operazione sia avvenuta il giorno successivo al completamento di un ciclo di 132 giorni.

La figura accostata alla lettera F nell’immagine 327 mostra come la ripetizione del calcolo conduca ad un totale di giorni pari a 265 giorni.

La seconda parte del computo è identica a quella osservata nella precedente pintadera: giorno dopo giorno sarà rimosso il pigmento dalle incisioni utilizzate per il calcolo (undici tacche corte, undici tacche lunghe e un semicerchio). L’operazione di rimozione del pigmento che in questo caso comprende ventitré impressioni, ergo ventitre giorni, conduce al termine del primo ciclo di 288 giorni. 265+23= 288 (figura 328).

Il calcolo dei 288 giorni, se ripetuto nelle geometrie del lato sinistro della pintadera, tiene traccia del periodo in cui Venere è visibile al tramonto e tale operazione porterebbe a compimento il calendario, 288×2= 576.

Questo computo sarebbe quindi concepito con lo scopo di prevedere con largo anticipo quando Venere sarebbe stata visibile il mattino o la sera.

Un’altra informazione astronomica che si può ottenere in questa Pintadera con questo metodo di calcolo è la posizione angolare rispetto al sole durante la fase di elongazione orientale: la marcatura delle tacche lunghe, prima in senso anti orario e successivamente in senso orario, permette di individuare il momento di massima elongazione con la marcatura dell’ultima tacca della prima fase (132° giorno), mentre, la marcatura dell’ultima tacca della seconda fase sarebbe coincisa con il momento in cui Venere, prossimo alla congiunzione inferiore, non può più essere osservato a occhio nudo a causa della vicinanza al Sole.

Il periodo sinodico di Venere ha una durata di 584 giorni e si divide in quattro parti: elongazione Ovest, congiunzione superiore, elongazione Est, congiunzione inferiore.

In elongazione Ovest, per 263 giorni Venere si manifesta alle prime luci del giorno.

In congiunzione superiore Venere passa dietro il Sole e in questa fase della dura cinquanta giorni il pianeta non sarà visibile dalla Terra a causa della vicinanza con la nostra stella.

In elongazione Est per 263 giorni, Venere si manifesta al e dopo il tramonto.

In congiunzione inferiore V. passa tra la Terra e il sole e in questa fase che dura otto giorni il pianeta non sarà visibile a occhio nudo per via della sua vicinanza alla stella.

Come si evince dal calcolo del calendario il periodo cui esso fa riferimento comprende solo tre delle quattro fasi del ciclo sinodico di Venere, poiché termina con otto giorni di anticipo (576 giorni rispetto i 584) ed esula dal calcolo il periodo di congiunzione inferiore.

È curioso osservare che anche nella pintadera di Santu Antine il calendario ottennale termina con l’esclusione di quest’ ultima fase. Ma non è un caso isolato, poiché questo fenomeno si palesa anche in altre pintadere il cui scopo sarebbe quello di annotare il periodo sinodico Venusiano.

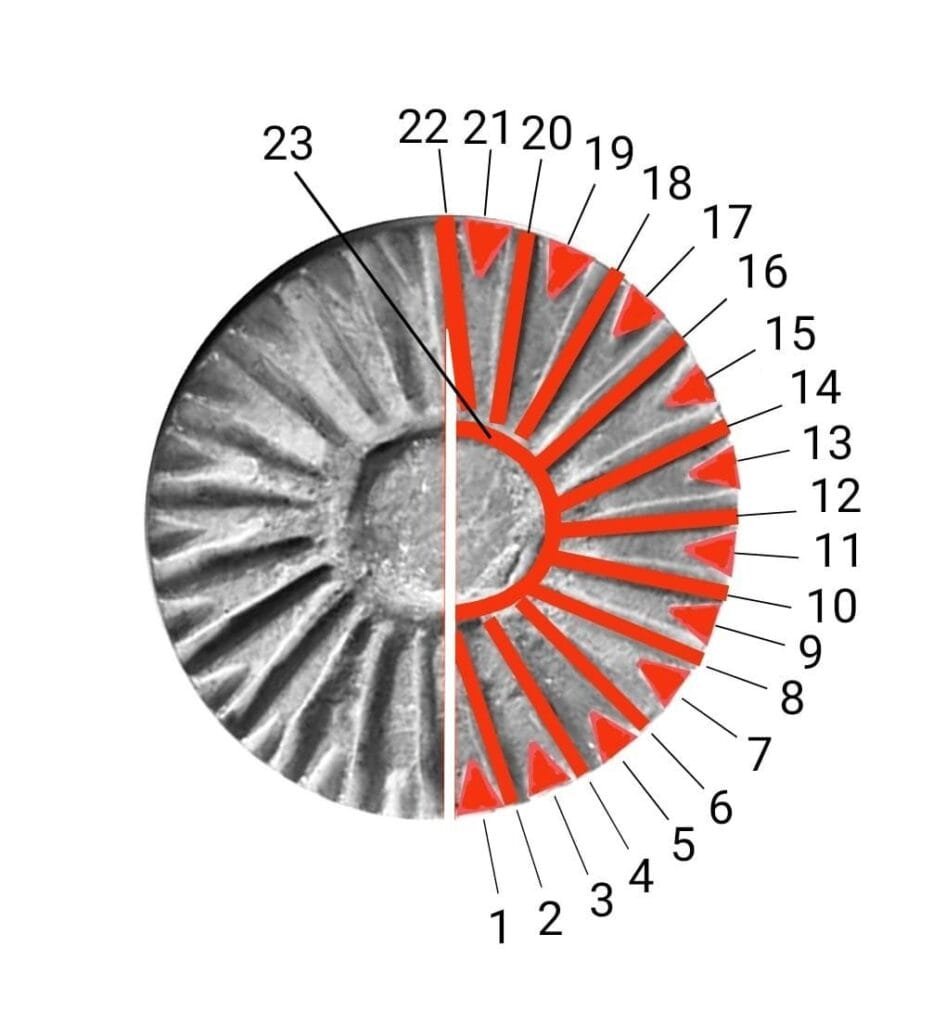

Un esempio si osserva in una pintadera proveniente da Oristano (fig. 323): sebbene mutilata di circa un terzo, la base dentellata ben visibile sul bordo dell’umbone centrale, rende possibile la ricostruzione virtuale dell’oggetto che permette di osservare l’originario numero di tacche, ovvero ventitre corte e ventitre lunghe.

Applicando il medesimo esercizio osservato nel primo reperto alle tacche di questa pintadera si ottiene la quantità di giorni pari a 575, ossia il periodo tra la levata eliaca (prima comparsa del pianeta all’alba) al tramonto vespasiano (ultima apparizione di Venere al tramonto).

Il motivo per cui gli ultimi giorni del ciclo sinodico venusiano non siano contemplati nel computo potrebbe essere direttamente collegato alla funzionalità del primo reperto, il cui scopo sarebbe quello di monitorare un periodo gestazionale.

In proporzione alla densità demografica stimata presso le popolazioni nuragiche i ritrovamenti di simili oggetti sono troppo pochi per attribuire a questi una funzione sociale e di comune utilizzo. È più probabile che questi “calendari” fossero impiegati nella sfera religiosa e alcuni utilizzati con lo scopo di programmare e monitorare la nascita di una figura destinata alla divinazione.

Le pintadere finalizzate all’annotazione del ciclo sinodico venusiano, oltre alla funzione astronomica legata all’osservazione del pianeta, avrebbero potuto anche indicare il momento religiosamente idoneo al concepimento: ad esempio durante gli otto giorni di invisibilità di Venere si sarebbero consumati riti sessuali finalizzati alla procreazione e il sorgere del pianeta in “levata eliaca” avrebbe indicato il giorno uno del calendario gestazionale.

La mitologia parrebbe rafforzare questa ipotesi e infatti quanto supposto finora si osserva nei riti religiosi collegati al mito di Adone, personaggio di origine semitica che, per la sua straordinaria bellezza, fu oggetto di contesa tra Persefone (regina degli inferi) e Afrodite (Venere).

Nel mito greco la moglie del re cipriota “Cinira” aveva osato giudicare la figlia “Mirra” più bella della dea Afrodite. La dea allora, in combutta con Eros, decide di punire la madre di Mirra facendo innamorare la figlia al padre Cinira. La nutrice di Mirra, vedendola sconvolta e sofferente d’amore per il padre, trova uno stratagemma per aiutarla: in occasione di una festa religiosa dedicata a Demetra convince Mirra a incappucciarsi e con l’inganno a intrufolarsi nel letto del padre ubriaco. Nasce così un rapporto incestuoso che conduce a un tragico epilogo, dove Mirra incinta del padre è trasformata da Afrodite nell’omonimo albero della mirra. Riuscirà ugualmente a partorire Adone, un bambino così bello che Afrodite decide di proteggere consegnandolo in una cassa nera a Persefone, regina degli inferi.

Il bambino divenne uno splendido ragazzo, oggetto di contesa tra le due dee. Il contrasto fu risolto da Zeus, il quale decise che Adone avrebbe passato un terzo del suo tempo con Afrodite, un terzo del tempo con Persefone e un terzo del tempo solo. La disputa parve risolta se non fosse per il fatto che Adone frequentò Afrodite anche nel suo tempo libero e questo fece adirare Persefone, che per vendicarsi dell’affronto subito confidò a Efesto (dio del fuoco e marito di Afrodite) il rapporto extra coniugale tra Adone e sua moglie Afrodite.

Durante una battuta di caccia, attività assai gradita ad Adone, Efesto si trasformò in un cinghiale e ferì a morte il giovane. La disperazione di Afrodite per la morte di Adone impietosì Zeus che dal sangue delle ferite inflitte da Efesto, ridiede vita ad Adone sotto forma di anemone, un bellissimo ma esile fiore rosso che perde i petali al primo soffio di vento.

Il mito di Adone simboleggia la giovanile bellezza maschile, ma anche la morte e il rinnovamento della vita. In origine Afrodite rappresentava la fecondità della natura, e il passionale epilogo del mito ne incarna i suoi concetti.

La disperazione di Afrodite per la perdita di Adone venne celebrata dalle donne greche nelle feste chiamate “Adonie”. Durante questa ricorrenza le donne per otto giorni piantavano cereali e ortaggi in vasi e cesti (i giardini di Adone), posti sui tetti perché seccassero in fretta.

La prima fase delle Adonie ateniesi era dedicata alla lamentazione in ricordo della morte di Adone, ma si evocavano soprattutto i piaceri dell’amore fuori del matrimonio tanto che furono definite dal commediografo greco Defilo un autentico bordello.

Seguiva la seconda parte, così descritta da Teocrito: si portavano in processione le immagini di Adone e Afrodite, circondate da simboli di ogni specie della lussureggiante natura estiva e dai cosiddetti “giardini di Adone”.

Si potrebbe tracciare un parallelismo tra il mito di Adone e il ciclo sinodico di Venere (Afrodite). La gestione del tempo disposta da Zeus potrebbe fare riferimento al periodo di visibilità del pianeta Venere indicando, in fase di elongazione Ovest, il periodo che Adone avrebbe impiegato con Afrodite, la fase di congiunzione superiore il periodo che Adone avrebbe passato nell’Ade con Persefone, la fase di elongazione Est, il periodo che Adone scelse di Passare nuovamente con Afrodite; la fase di congiunzione inferiore indicherebbe l’uccisione di Adone da Parte di Efesto (figura 324).

Il mito di Adone ha origini Mesopotamiche ed è semplicemente la traslitterazione del mito sumero di Dumuzi (divinità della fertilità). Infatti Adonis non è un nome ma un termine che utilizzavano le popolazioni locali per indicare come “Signore” una divinità, quindi sostanzialmente si tratta di un onorifico. Questo mito passò in Egitto tramite la storia di Osiride e Iside, poi a Cipro, dove nacque la versione greca.

È forse da qui, dall’isola di Cipro, che il mito di Adone approdò in Sardegna imprimendosi nelle Pintadere nuragiche? È ormai assodato che il popolo nuragico commerciava frequentemente con l’isola di Cipro e la connessione culturale tra il popolo nuragico e quello cipriota è dimostrata da numerosi lingotti “ox-hide” ciprioti ritrovati in diversi siti nuragici.

Ceramiche sarde, datate tra la fine del bronzo recente 2 e il bronzo finale 1 (tra il 1230 e 1170 a.C.) sono state individuate proprio a Cipro: si tratta di cinque scodelle in pasta nera, lucida e priva di decoro, riemerse da tre distinti pozzetti votivi ad Hala Sultan Tekke, durante la campagna di scavo della missione archeologica dell’università di Gothemberg in Svezia.

La datazione di queste cinque scodelle nuragiche trovate a Cipro è compatibile con la datazione che gli archeologi hanno attribuito a diverse pintadere, come ad esempio quella di Santu Antine (XII° secolo a.C.), e quella di Oristano vista in questo articolo, (XII°-VIII° a.C.).

L’espansione di scambi commerciali ha consentito a queste due culture anche un trasferimento delle conoscenze metallurgiche, ceramiche e votive. Il culto di Afrodite si è diffuso in Sardegna sotto le vesti di Astarte, un esempio si trova nelle mura di una chiesa campestre dedicata a Santo Stefano a Oschiri (Gallura). Due volti in basalto della dea Astarte sono posti a un’altezza di circa tre metri su due facce della chiesa. Sottostante a una delle due sculture una lastra, anch’essa realizzata in basalto, riporta una singolare ed enigmatica scrittura, da alcuni ritenuta nuragica.

Un’altra curiosità arriva proprio dal luogo di ritrovamento delle pintadere di Genna Maria: intorno al periodo corrispondente alla datazione dei reperti (IX° sec. a.C.) avviene l’abbandono totale dell’insediamento nuragico. Dal IV° sec. a.C. il cortile e la torre centrale del nuraghe di Genna Maria vengono riutilizzati a scopo culturale e il sito diventa un luogo sacro di pellegrinaggio in onore delle divinità agrarie, Demetra e Kore/Persefone. L’immagine in basso (fig. 329) mostra un reperto inerente al culto di Demetra riemerso durante gli scavi archeologici nel nuraghe di Genna Maria.

Siamo arrivati alla fine di quest’ articolo e come detto all’inizio questa è solo una ipotesi che eventualmente andrebbe sviluppata e approfondita. Nonostante l’azione del tempo, e soprattutto dell’uomo, la Sardegna ospita ancora oggi decine di migliaia di testimonianze archeologiche straordinarie, sta anche noi valorizzarle.